Reconnue par le prestigieux classement international de Shanghai, la recherche angevine en santé est prolifique et dynamique, de la prévention des fractures au ciblage des tumeurs cancéreuses.

Tout commence avec une hypothèse selon laquelle le cancer du poumon pourrait être soigné plus efficacement, directement par voie pulmonaire. C’est le parti pris d’Élise Lepeltier, maîtresse de conférences en chimie à l’université d’Angers. Son projet de recherche, mené en collaboration avec le CHU d’Angers, comprend déjà plusieurs innovations. D’abord, la création d’une nanoparticule capable de canaliser le médicament anticancéreux pour l’acheminer jusqu’à la tumeur sans qu’il ne s’éparpille dans le reste du corps. "Lors d’une chimiothérapie, le médicament s’infiltre partout dans les cellules saines avec des effets dangereux. Ici, seule la tumeur est ciblée. On peut alors réduire la dose injectée et cette nanoparticule est sans excipient donc potentiellement moins nocive", détaille Élise Lepeltier. Autre procédé inédit : la voie d’administration par inhalation. Enfin, la dernière trouvaille est confidentielle. Un brevet est déposé.

Son travail a reçu en 2022 un co-financement d’Angers Loire Métropole (ALM) et de l’université lors d’un appel à projets organisé chaque année par l’agence de développement économique Aldev. "Dans notre jargon, ces subventions s’appellent de l’oxygène, vital pour continuer à innover", explique la chercheuse. Ce premier coup de pouce de la collectivité a permis au projet d’évoluer vers d’autres sphères. "En 2023, j’ai eu l’honneur de décrocher une chaire Junior Innovation à l’Institut Universitaire de France, accordée à environ dix jeunes chercheurs français par an. Et, fait rare, l’essai pré-clinique de la nanoparticule vient d’être financé par le CNRS Innovation", poursuit-elle. La maîtresse de conférences est membre du pôle de recherche en santé, intégré à l’Institut de biologie en santé (IBS), à Angers. Ce pôle, rattaché à l’université et au CHU, n’en est pas à son premier coup d’éclat. Ses travaux sont distingués par le prestigieux classement international de Shanghai, au même échelon que ceux de l’université de Nantes ou de Rennes. "L’IBS regroupe depuis plus de dix ans la recherche fondamentale et clinique. Avoir fédéré les deux est une force. Celle d’être aussi compétitif que d’autres villes plus grandes", explique le professeur Nicolas Papon, directeur de l’unité de recherche en santé.

Le parcours de soins s’améliore

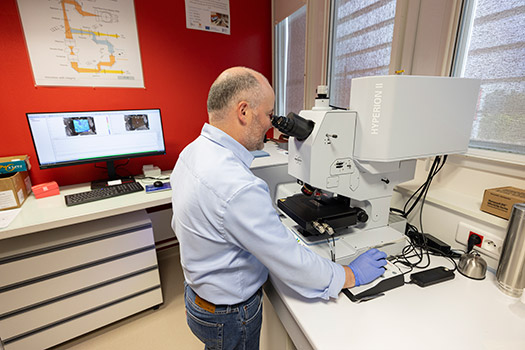

Dans ce combat pour l’innovation, le financement de ressources humaines par ALM et l’université est précieux. "Avec leurs subventions, nous recrutons des doctorants sans qui nos projets ne verraient pas le jour", souligne le professeur Guillaume Mabilleau. Le chercheur clinicien, spécialisé dans l’étude des fragilités osseuses, a bénéficié de cette aide en 2021 pour l’une de ses thèses. Cette dernière l’a amené à identifier l’origine des fractures à répétition chez les femmes enceintes ayant été opérées d’une chirurgie bariatrique. Chaque année, 80 000 Français dont 80 % de femmes, subissent cette ablation d’une partie de l’estomac et de l’intestin pour soigner l’obésité morbide. "Le parcours de soins s’améliore et le risque de fracture se réduit", explique Guillaume Mabilleau, épaulé dans son travail par un robot dernier cri. Co-subventionné par Angers Loire Métropole, il permet de réaliser des analyses poussées. "Grâce au financement de thèses et d’équipements, les retombées de nos recherches sont dédiées à la prise en charge des patients et c’est là l’essentiel."

Une piste pour dépolluer l’eau

Peut-on accélérer la dégradation des polluants dans l’eau et ses sédiments ? C’est à cette question que veulent répondre les chercheuses Érica Bicchi et Mehri Shabani, spécialisées en environnement et économie circulaire à l’école d’ingénieurs bartholoméenne Esaip. Elles sont appuyées dans leurs travaux par la doctorante Ilona Marmouget-Joyau qui a pu rejoindre le projet grâce au co-financement de sa thèse par Angers Loire Métropole et la région Pays de la Loire, en 2024.

D’abord, le trio a prélevé des échantillons sur trois sites du même bassin versant où s’écoulent les eaux pluviales du territoire (un lac, un étang et un port en bord de mer). Ensuite, elles les ont soumis à l’analyse. Sans surprise, elles y ont découvert des pesticides, dépassant, à plusieurs endroits, les seuils réglementaires. "Nous savions que l’eau en surface pouvait être de mauvaise qualité mais nous n’avions pas de données sur la nature de ces polluants", précise Érica Bicchi.

Des micro-organismes sources d’électricité

Ensuite, elles ont étudié pendant plusieurs mois l’activité électrique générée par les micro-organismes (bactéries et champignons) naturellement présents dans les sédiments et l’eau collectés. C’est là que les biopiles interviennent. Ces appareils fonctionnent comme des piles classiques mais ont l’avantage d’être 100 % naturels. Branchés à l’eau et aux sédiments analysés, ils recueillent l’énergie produite par les micro-organismes. "Nous étudions l’évolution de la production d’électricité dans le temps, en fonction des milieux et des saisons. Ensuite, nous prenons soin d’identifier les bactéries et les champignons présents dans l’eau et le sédiment pour sélectionner les meilleurs conducteurs d’électricité", indique la chercheuse Mehri Shabani. Pour se faire une idée, un litre d’eau produit environ 600 millivolts d’électricité, de quoi allumer une montre digitale.

Monitorer la dépollution de l’eau Enfin, leur étude tend à démontrer que l’activité des organismes bioélectriques favorise la dépollution de l’eau en cassant les molécules des éventuels polluants. "Nous attendons la conclusion des analyses mais ce que nous avons relevé va dans ce sens. Cette activité génère des électrons que les biopiles récupèrent", poursuit Érica Bicchi. Ensuite, l’application in situ consisterait à plonger des biopiles en série dans un étang, par exemple, et à monitorer la dépollution progressive de l’eau grâce à des capteurs alimentés par l’électricité verte produite."

Santé humaine et végétale, même combat

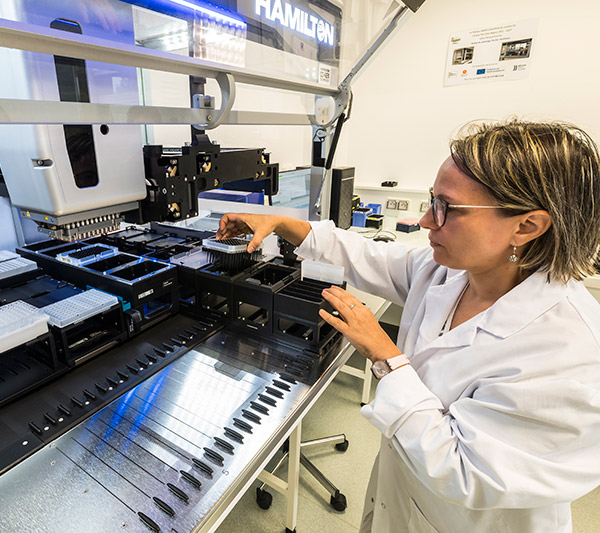

Le Starlet Hamilton est la nouvelle vedette de l’Institut de recherche en horticulture et semences (IRHS), à Beaucouzé. Malgré son nom d’icône de cinéma, ce robot indispensable à la recherche abat des tâches plutôt terre à terre. La machine prépare les plaques d’échantillons de manière fiable, précise et rapide pour les soumettre ensuite à l’examen. "On gagne du temps et on évite les erreurs. C’est précieux car la préparation d’un échantillon est une étape critique de la réussite d’une analyse", explique Muriel Bahut, ingénieure responsable du plateau technique à l’IRHS.

Réduire l’usage des pesticides

Cet équipement est l’une des sept machines du projet Phimo (Plant and Human Integrative Multiscale Omics), co-financées par Angers Loire Métropole, la région Pays de la Loire, l’État et le fonds européen Feder dans le cadre du contrat de plan État-Région (CPER) pour un total de 2 M€. Sa particularité ? Le Starlet Hamilton seconde aussi bien les scientifiques de l’IRHS que les chercheurs du pôle santé, à Angers. Ces robots et ces scanners de nature différente sont ainsi mis en commun entre les deux structures. C’est toute la philosophie de Phimo. "Que l’on parle de plante ou d’humain, le questionnement scientifique est le même quant à l’origine et au développement des maladies. Nous pouvons ainsi présenter des projets de concert", explique Marie-Agnès Jacques, directrice de l’IRHS. "Faire front avec les équipes de recherche en santé nous permet d’améliorer et de diversifier nos équipements, tout en les mutualisant", souligne la chercheuse.

À l’IRHS, grâce aux chercheurs et aux machines, les plantes sont décortiquées à une échelle infinitésimale. Les données acquises sont autant d’éléments de réponse à des questions cruciales : comment fonctionne le microbiote d’une semence ? Quels composants circulent dans la sève ? Quel environnement forme la meilleure protection pour une culture ? Et la finalité se résume ainsi : créer des variétés plus résistantes, les installer dans les meilleures conditions pour réduire l’usage des pesticides dans l’agriculture.

En chiffres

La part des subventions en recherche et innovation dédiées aux transitions (écologique, numérique, sociale) sur un total de 105 projets financés depuis 2020 pour environ 1,5M €.

Les fonds alloués en 2025 en partie pour l’appel à projets de recherche, financé par ALM et instruit par Aldev depuis dix ans. Il finance l’emploi d’un doctorant ou post-doctorant.

Le nombre d'enseignants-chercheurs qui travaillent dans l’agglomération angevine.